デュアルブート環境のブート情報が変わるために起こるもので、

Windows VISTAをインストール後、Windows XPの新規インストールなどをしたら、

VISTAの起動が出来なくなる場合の対策方法のメモ。

Windows7 でも同様の操作で対策できます。

https://www.nekoprint.jp/cgi-bin/nekobeta/archives/9.html

※まず私の環境は上記のような環境ではなくてさらに特殊で、

2000→XP→Vista→Xp→2000→Vista→2000… てな感じでたくさん入っている。

またXP(2000)→Vista→XP(2000)っていう環境でも同様だ。

[boot loader]

timeout=10

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /noexecute=optin

multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional V3" /fastdetect

multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional V2" /noexecute=optin /fastdetect

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows 2000 Professional V2" /fastdetect

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect

私の使用する1つのPCにこんだけの環境があって、さらにVistaがある。

そんな環境のときの対策方法は以下でよい。

----------------------------------------------------

VistaのDVDを挿入し、PC電源投入時にDVDから起動させて

[スタートアップ修復]をすれば一番確実。

----------------------------------------------------

…他の手順としては下の①~⑦だけですむ。ただこれはお勧めしない。

上記のような環境の場合、無意味だと思うので…

そして本題の

最初のインストールがVista→2000 といったインストール順や、

最初のインストールがVista→XP といった順番なら、

下に書いてある①~⑥、⑧~⑪までを続けて実行する。

ただしメーカー製は注意が必要だ。

★原因:

起動に必要なファイルのうち、[BOOTSECT]+[NTLDR]or[bootmgr]

という3つのファイルが問題で、ブート情報が変わると、

これらのファイル依存関係が変わるために起こるものだ。

通常はOS発売順から行くと、

インストールする順番は、2000-XP-2003-VISTA-2008だが、

このうち、2000-XP-2003まではブートに使用しているファイルは

[NTLDR]+[BOOTSECT]なのでどのバージョンのOSからインストールしても

問題なくデュアルブートできるのだが、

VISTA以降は[NTLDR]に代わり[Bootmgr]ファイルを使用することになった。

そこへ何らかの事情でXPの再インストールなどをすると、

それまで[Bootmgr]を使用しての起動だったものが、こんどは

VISTAとは互換性のない[NTLDR]に起動情報が置き換えられてしまい、

VISTAが起動できなくなるわけだ。……合ってるのかな?

そしてこの起動情報(ブート情報)を修復すると良いというわけである。

★対策方法:

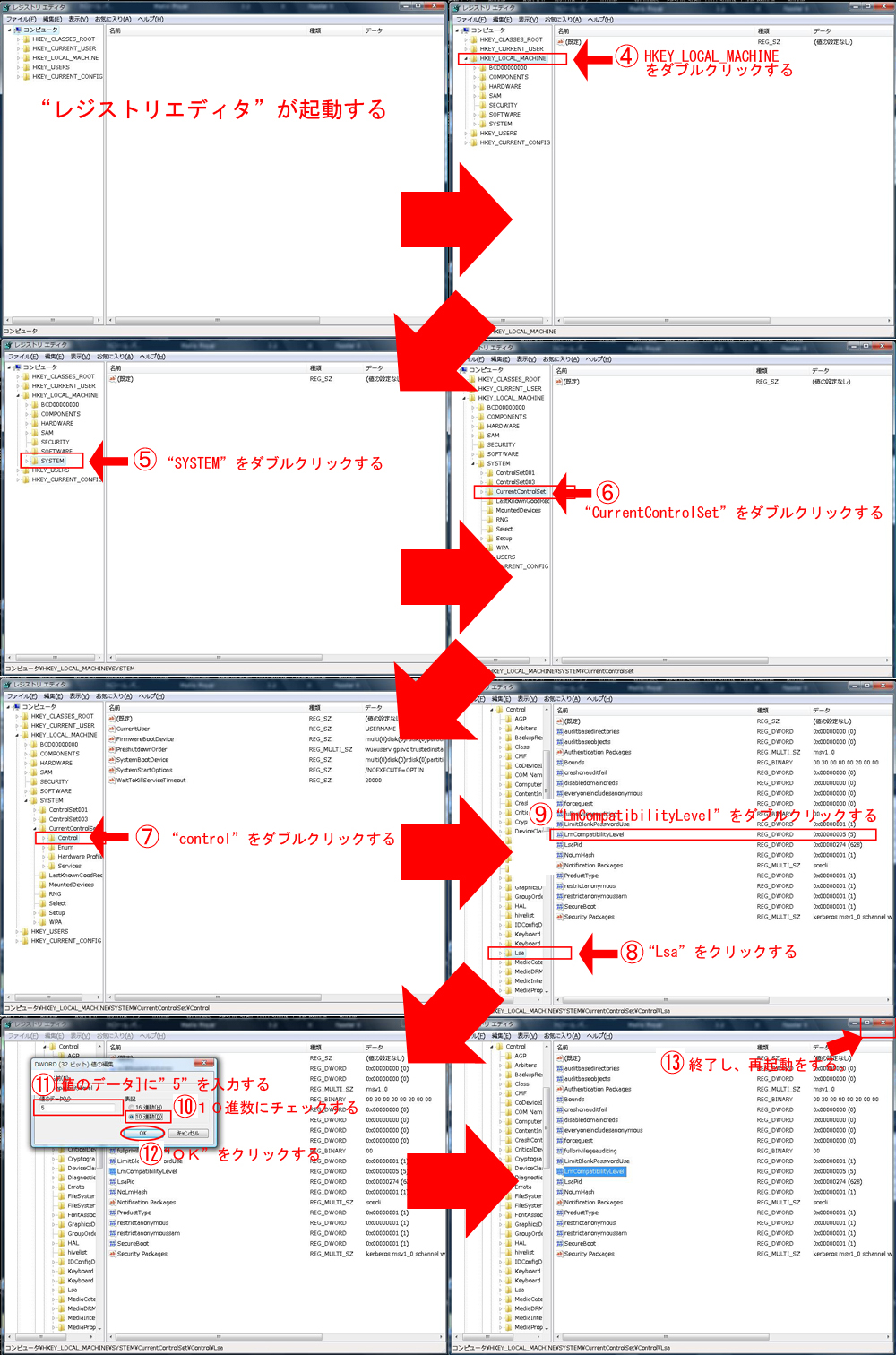

① XP/2000/2003のいづれかを起動する。

② DVDドライブにVISTAのディスクを挿入する。

※DVDドライブのパスは [Rドライブ] とする。

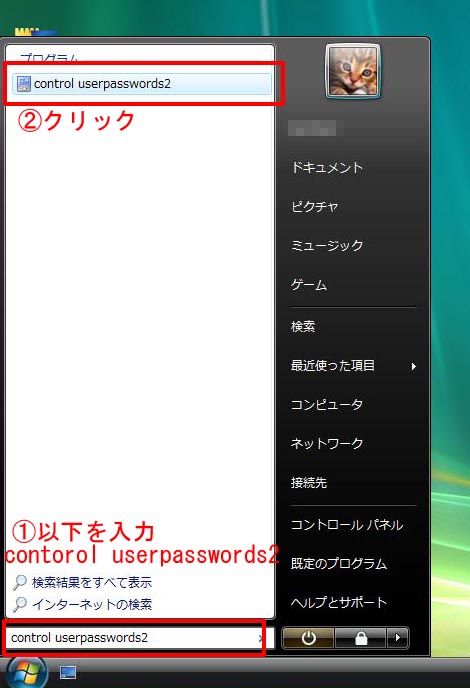

③ コマンドプロンプトを起動する。

④ 以下を入力する。

④ 以下を入力する。

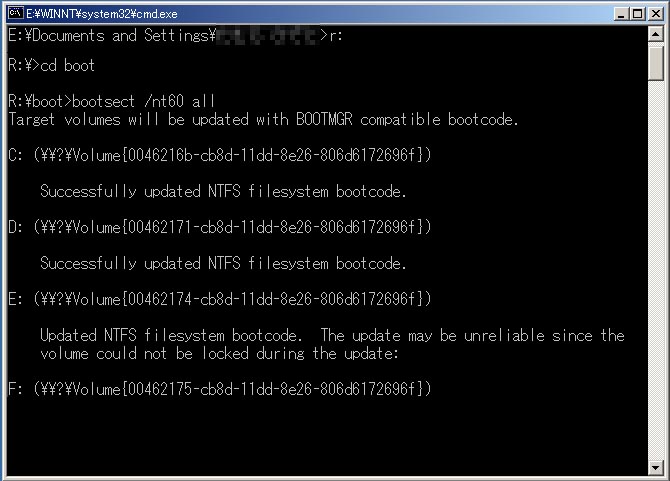

C:\Documents And Settings\USERNAME>R:

※これでRドライブへ移動する。

R:\> ←こんな表示になる。

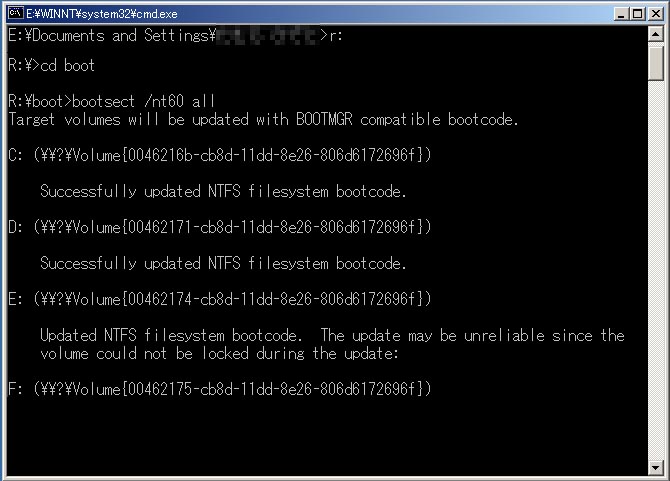

⑤ 以下を入力する。

R:\>cd boot

※これでDVDディスク内のBootフォルダへ移動する。

R:\BOOT>

⑥ 以下を入力する。

R:\BOOT>bootsect /nt60 all

※ブートセクタ情報を書き換えるコマンドライン

⑦ 再起動して確認する。

※ただし再起動の前に以下を確認する。

**********************************************************

[2000(XP)→Vista→2000(XP)修復インストール]や、

[XP→Vista→XP]などのOSが2つだけの"デュアルブート"なら

これでも有効…なんだけどね。

これだけでVISTAも起動するし、XPとか2000とかの旧OSも起動できる。

ただしあくまでもこれはVistaと、もうひとつの

”OSが2つだけの"デュアルブート"ならこれでも有効”ってだけ。

どういう意味かというと例えば、2000Proを1番目にインストールして、

[2000→XP→2003→VISTA→XP]のデュアルブート?トリプル?クワッド?で、

さらにVistaの後に[2000/XP/2003]のいづれかをインストールしていた場合、

①~⑦の対策をやってもVistaと、一番最初に入れたOSしか

起動しなくなるってわけ。それなら最初からVistaのDVDをつかって

スタートアップ修復だけですむ。

まあこんなたくさんのOS混在環境で先に①~⑦をやってしまってたら、

XPのCDから[NTLDR] ファイルだけをCドライブにコピー&ペーストしてやったら

すべてのOSが起動できるようになる。

ただやっぱりコレにも問題がある。

それは起動OS選択画面の文字がすべて英語になるということだ。

まあ、これさえ気にしなければ問題なくインストールした

すべてのOSが起動できるんだが…

しかもこれのタチの悪いのが、

[ntldr][NTDETECT.COM][boot.ini]のバックアップを取っていて、

それを元の位置に復元しても反映されないところかな。

どうにかならないもんかな…?

まあつまり結論として、トリプル以上のOSブートには①~⑥を操作しても

すべて起動できるわけではないから意味がないのである。

**********************************************************

そんなわけで環境しだいで上の①~⑥を実行した後に

⑧~⑪のコマンド操作をしてもエラーが帰ってくるだけ。

だが出来ないことはない。やったところで完全解決はしない。

ここで言うところのインストール順が

Windows Vista(またはWindows 7)-> Windows XP(またはWindows 2000)という順番以外には無意味。

というわけでインストール順がVista→XP(2000)っていう場合の

対策方法 続き――――

※ここでは、Windows 2000 Professionalをインストールすることとします。

⑧ コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを入力・実行する。

Bcdedit /create {legacy} /d “Windows 2000 Professional の起動”

実行すると、エントリ {ntldr} は正常に作成されました。 ―が表示される。

※またはインストールしたOSの順番で以下のような文章が出ることもある。

指定された作成操作を実行中にエラーが発生しました。

指定されたエントリは既に存在します。

これは既にNTLDRファイルが作成されているということなので

気にせずともよい。

⑨ 以下のコマンドを入力・実行する。

Bcdedit /set {legacy} device boot

⑩ 以下のコマンドを入力・実行する。

Bcdedit /set {legacy} path \ntldr

⑪ 以下のコマンドを入力・実行する。

Bcdedit /displayorder {legacy} /addlast

この操作の途中に上のエラー表示が出てもそのまま続けても問題はない。

⑩・⑪まで正しく終了していたら再起動しても問題はない。

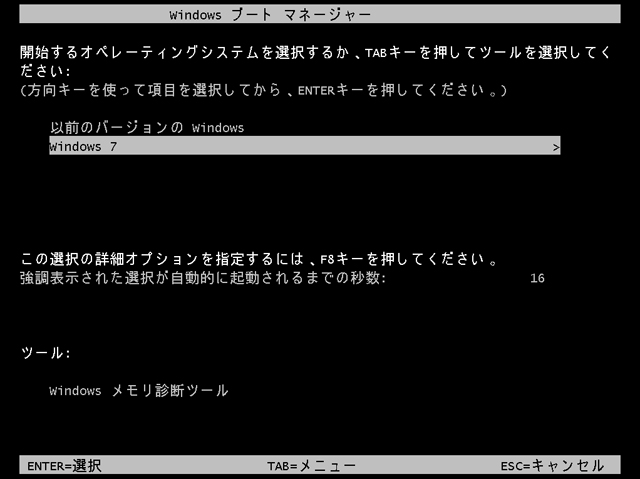

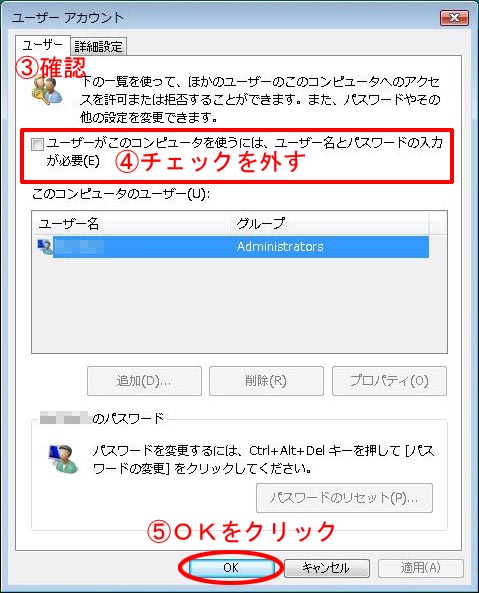

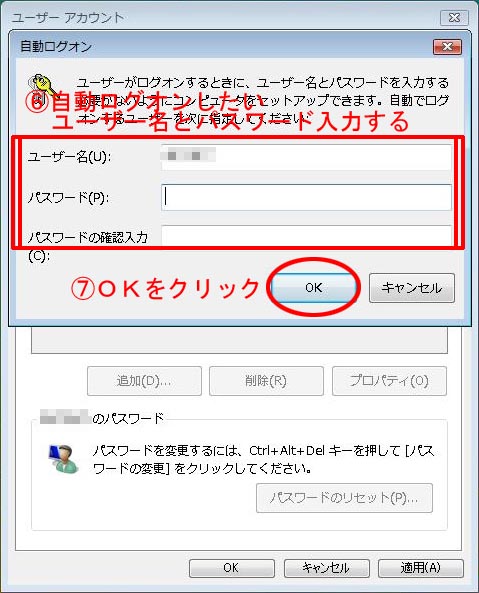

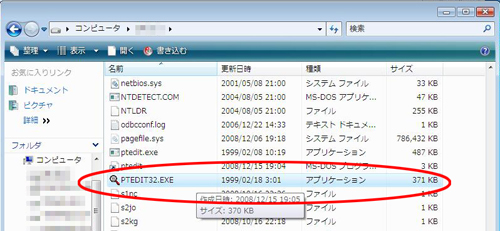

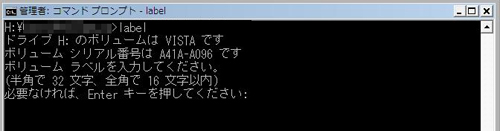

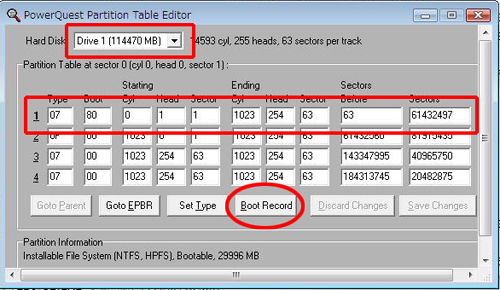

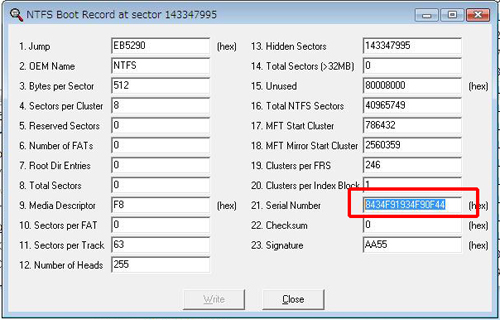

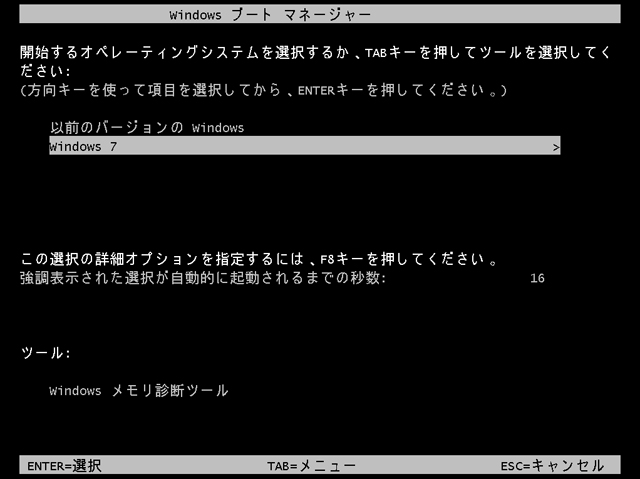

ちなみに、この下の写真はWindows 2000 インストール後、Windows7 をインストールしたときのものである。

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------